你總是覺得身體沉重、沒精神,早上起床頭昏腦脹,甚至走沒幾步路就累?很多人以為只是壓力大或休息不夠,其實背後的原因可能是 身體濕氣 過重。

台灣的潮濕氣候,加上飲食與作息不當,「濕氣困身」早就成了常見體質問題。今天我們將從 濕氣重原因 談起,教你怎麼判斷自己體質是否濕氣重,再進一步分享中醫推薦的排濕方法,幫助你把體內的「濕邪」一點一滴清掉,讓整個人輕盈起來。

✔ 什麼是身體濕氣?

談到「濕氣重」,很多人第一反應是:「是不是我最近喝太多水?」「我出很多汗,應該沒濕氣吧?」其實這些理解都不太正確。從中醫角度來說,身體濕氣並不單純指水分多,而是體內的水分代謝出了問題,濕氣無法順利排出,才會累積成為「濕邪」,影響脾胃、氣血、代謝與整體運作。也就是說,濕氣不只是濕度的問題,而是一種「代謝與循環能力」下降的表現。當脾虛或陽氣不足,體內的水濕就容易滯留,形成從內到外的沉重感與慢性疲憊。那麼身體濕氣過重會有哪些明顯症狀呢?下面是許多濕氣重患者在日常中會出現的狀況 :

*頭重腳輕、精神難集中

即使睡滿8小時,一早起來還是頭昏腦脹、昏沉沉的。

*排泄物黏膩不成形

排便後不易沖掉,或一天排好幾次都不乾淨,是脾虛、腸道濕氣過重的明顯警訊。

*四肢沉重、水腫明顯

下半身腫脹、手腳易痠、按壓皮膚有凹陷感,顯示體內水分代謝緩慢。

*舌苔厚膩、口中黏膩或有異味

早上刷牙時發現舌頭泛白,又厚又膩、口氣不清新,甚至喉嚨有異物感,這些都與濕氣有關。

*情緒低落、易倦易怒

濕氣困脾,脾在志為思,當濕氣卡在體內,不僅會讓人倦怠,還容易心煩、煩躁,影響日常心情與人際互動。

延伸閱讀 : 什麼是體濕?

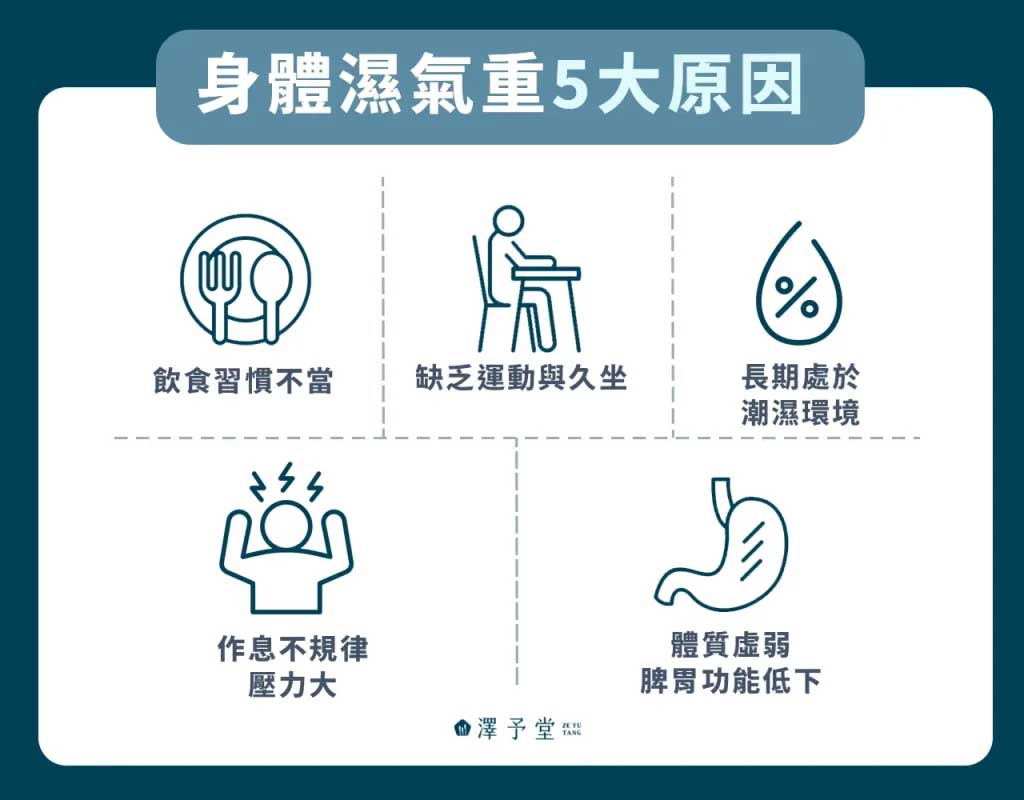

✔ 5 大濕氣重原因

當你已經明確感受到濕氣對生活造成困擾,下一步就是搞清楚它是怎麼來的。其實大多數原因都跟我們的日常習慣脫不了關係,不是因為你喝太多水,而是「身體沒能力把水分代謝出去」。我們列出了最常見的五個濕氣來源,每一項幾乎都藏在你我每天的生活細節裡。

*飲食習慣不當

愛吃冰、喝手搖飲、喜歡油炸重口味,這些飲食習慣會直接傷到脾胃。中醫講「脾主運化」,意思是脾臟負責把吃進來的食物轉換成氣血,同時排出多餘水分。如果脾胃太操勞、功能下降,濕氣就會卡住不動,開始在身體裡「打轉」,變成水腫、腸胃脹氣或大便黏膩。

*缺乏運動與久坐生活

很多上班族長時間坐著,運動又少,氣血流動速度慢,新陳代謝自然也拖慢。當汗排不出來、水分循環不順,濕氣就像卡在泥淖裡的水,越積越多。這種人最常見的問題就是下半身腫、體重莫名上升、整個人懶洋洋。

*長期處於潮濕環境

住家不通風、辦公室冷氣開不停、衣物曬不乾,這些都可能讓外在濕氣入侵體內。尤其台灣氣候本來就濕,外濕和內濕疊加,很容易造成皮膚問題,如:濕疹、反覆過敏。環境中的「濕」會讓人體的陽氣被壓制,代謝跟著變弱。

*作息不規律與壓力大

晚睡、吃宵夜、長期緊繃的精神狀態,這些都是濕氣重的「催化劑」。壓力大會讓肝氣鬱結,進一步拖累脾胃運作,熬夜則是容易損傷脾氣,更甚者造成腎氣不足,進一步影響體內水分代謝,使得濕氣囤積,導致脾虛夾濕的痰濕體質。

*體質虛弱與脾胃功能低下

有些人天生就是脾虛體質,特別容易積濕。像是常感到手腳冰冷、容易腹瀉、懶得動、容易累,這類人即使飲食正常、環境也不濕,還是會出現濕氣困擾。這時候更需要中醫調理,強化脾胃、提升身體排濕能力。

✔5 種排除身體濕氣方法推薦

當濕氣卡在體內,光靠多喝水、多流汗往往不夠。中醫認為,排濕要講究「順勢而為」,也就是選對時機、方式和體質對應的療法。🔎 三伏貼

三伏貼是每年夏季三伏天(大約在7月中到8月初)進行的敷貼療法。利用外界的強陽氣,加上溫熱性藥材(如白芥子、細辛、乾薑等),貼敷在特定穴位(如大椎、肺俞、脾俞…等),達到「扶陽祛濕」的效果。特別適合 :

- 體質偏寒、容易手腳冰冷

- 常感冒、過敏或濕疹反覆發作

- 有呼吸系統慢性問題(如鼻塞、過敏性咳嗽)

🔎 三九貼

三九貼則是三伏貼的「冬季版本」,每年12月底至1月初進行。中醫認為「冬病冬治」,趁天氣最冷、人體陽氣最藏的時候進行溫補,可讓體內陽氣穩定成長,進一步幫助驅除濕氣與寒氣。適合人群:

-

經常怕冷、經痛、下半身浮腫

-

睡眠差、疲倦感強烈

-

濕疹、皮膚炎常冬天惡化

搭配三伏貼使用,一年夏冬各一次,是中醫裡針對體質性濕氣最經典的一組療法。

延伸閱讀 : 三九貼是什麼?

🔎 客製化中藥調理

不是每個人都適合薏仁水或紅豆水,中藥講究辨證論治,根據體質開立針對性處方,才真正能從源頭改善濕氣困擾。常見用藥方向包括 :

- 健脾利濕:白朮、茯苓、山藥

- 溫陽祛寒:乾薑、附子、肉桂

- 滲濕排水:車前子、薏苡仁、茵陳蒿

延伸閱讀 :

中藥調理如何改善過敏體質?5大中藥材,讓你輕鬆遠離過敏!

🔎 飲食調整

排濕不能亂吃,也不能只靠一味清涼的食物。建議採「健脾+去濕」雙管齊下的方式:

推薦食材:

-

薏仁、赤小豆:利水滲濕

-

山藥、蓮子:健脾固腸

-

冬瓜、白蘿蔔:清熱化濕

-

老薑、麻油:溫中散寒(適合寒濕體質)

避免食物:

-

冷飲、冰品、手搖飲

-

油炸、高糖食物

-

生冷蔬菜、大量乳製品

吃對食物比只會喝紅豆水還更重要,尤其長期調整後,不只濕氣改善,整體腸胃功能也會跟著變好。

🔎 日常排濕

有些濕氣雖然源於體質,但也會因環境與作息惡化。因此在生活裡建立起「排濕習慣」格外重要。

實用技巧:

-

每晚泡腳15分鐘,尤其用老薑+艾草煮水,幫助氣血循環

-

寢具衣物定期曬太陽,保持乾燥

-

除濕機設在衣櫃、廚房等濕氣重區域

-

早睡比多睡有效,讓脾胃有機會修復運化功能

-

少吹冷氣,尤其避免直吹腹部與腳底

這些方法不一定馬上見效,但長期做下來,會發現腸胃順了、身體變輕、早上起床不再賴床。

✔ 濕氣調理常見錯誤

濕氣重的人常常會想辦法「清腸排濕」,但很多坊間流傳的方法其實不但沒幫上忙,還可能讓情況更糟。以下幾個錯誤做法,如果你也有,最好從今天起就調整過來。🔎 只靠喝薏仁水

很多人一濕氣重就狂煮薏仁水,但不知道薏仁偏涼,如果你是手腳冰冷、腹瀉體質,這樣喝反而會讓脾胃更虛、濕氣更難排。喝對比喝多重要得多,體寒者應選擇薑湯或溫性中藥湯劑。🔎 太依賴爆汗排濕

有些人會認為「流越多汗,排濕越快」,於是跑步、蒸氣室、熱瑜伽循環不停。但其實,過度爆汗反而會傷氣傷津,導致頭暈、口乾、身體更虛,尤其是原本氣虛體質的人,要特別小心。🔎 覺得出汗就代表濕氣有排掉

出汗並不等於排濕。中醫講的「濕氣」,是因為脾胃運化能力差導致的水濕滯留。單靠流汗,不解決脾虛問題,等於只是讓水氣短暫排掉,隔天又回來。🔎 亂買市售去濕茶、代謝飲

去濕飲品五花八門,但你知道自己是濕熱還是寒濕嗎?很多女性一聽說「紅豆水、決明子茶能排濕」,天天當水喝,結果出現腹瀉、手腳冰冷、經期亂,反而越喝體質越糟。🔎 以為身體濕氣能短期解決

濕氣從來不是一兩天造成的,也不是一兩帖藥能解決的問題。如果沒有搭配生活習慣的改變、長期的體質調整,中醫療法再有效也只是治標不治本。調理濕氣,關鍵是「持續調養」,不是「突擊清除」。

✔ 常見問答 Q&A

Q1 : 濕氣重會影響減肥嗎?

A1 : 會,尤其是那種「怎麼動都瘦不下來」的感覺。當身體濕氣過重,脾胃功能變弱,代謝就跟著變慢。很多人會發現,明明吃得不多,但還是容易胖、下半身腫脹,這就是因為水分代謝卡住了。想減重的人,如果先排濕,反而會更順利進入瘦身節奏。Q2 : 身體濕氣重怎麼辦才不會反覆?

A2 : 最重要的是「體質調整+日常維持」一起來。很多人喝一陣子薏仁水就停,結果一換季、壓力一大就又復發。除了選擇合適的中醫療法(如三伏貼、三九貼、中藥調理),平常也要顧好飲食、作息,避免寒涼與過度勞累,才能真正讓體內濕氣不再反覆累積。Q3 : 三伏貼跟三九貼可以一起做嗎?

A3 : 可以,事實上中醫很常建議這兩個搭配做。一年夏天敷三伏貼、冬天敷三九貼,是最經典的體質調理方式,能在陽氣最旺與最虛的時節幫你開啟排濕通道。對於濕疹、過敏性鼻炎、手腳冰冷等慢性濕寒問題,都能從根本改善。Q4 : 排濕是不是只要多喝水就好?

A4 : 這是常見誤解之一。水喝多只是補充體內水分,但如果身體無法代謝水分,多喝反而讓濕氣更重。真正的排濕,關鍵是讓脾胃恢復運化功能,也就是提升「排水能力」。搭配去濕食材、生活習慣調整,中醫調理更能事半功倍。Q5 : 客製化中藥調理需要吃多久才有效?

A5 : 依體質而定,大多數人會建議至少吃 1~2 個月,讓身體慢慢恢復到「自己會排濕」的狀態。有些人初期會覺得口氣變清爽、便便變順,這都是好現象。中藥不是速效藥,但調體質、治本,比單靠薏仁水更有效率。✔ 總結

濕氣不是現代人的新問題,而是長期生活習慣與體質累積下來的結果。想真正改善,不是靠一招見效的神方,而是從認識自己的體質開始,一步一步重建身體的代謝與循環。從日常的飲食選擇、作息安排,到選擇合適的中醫療法,每一個行動看似細微,其實都在幫身體打開排濕的出口。只要方向對,改善就只是時間問題。

若你也正在被濕氣困擾,不妨來 澤予堂中醫 ,讓我們幫你評估體質,找到適合自己的調理方式,陪你一步步找回清爽、輕盈的自己。